第28回みろく公開登山スクール実施報告

みろく山の会はNPO法人としての社会貢献活動の一環として毎年2回、公開登山スクールを開催している。

今回、今年度2回目となる第28回公開登山スクールを開催した。

募集に際して、締切り予定日前に定員20名に達したため募集を停止した。

実技は陣馬山山行を予定していたが、降雪影響によるコースコンディション不良、さらに予備日は雨天ということで、残念ながら山行中止となった。

応募が間に合わなかった方々、および実技参加を予定していた方々には、是非次回、応募していただきたいと願っている。

次回は座学:9月27日(土)、実技:10月5日(日)(予備日11日(土))、募集開始は8月上旬を予定している。

〇座学 3月8日(土)会事務所 参加者16名

13時より、みろく山の会事務所で実施。キャンセル(入会へ変更を含む)があったため参加者は男性3名、女性13名の計16名。

50代10名、60代6名、平均年齢58.2歳で、このうち2名が座学終了直後に入会した。

前回まではオンラインも併用していたが、今回は全員事務所での受講となった。

登山スクールは比較的登山経験の少ない方を対象としているため、座学は登山における初歩的な知識の習得を目的とした内容となっている。

受講者には、登山スクールで活用している動画の『山の歩き方・装備・トラブル』と『歩き方・ストックの使い方・ザックの担ぎ方』を、受講前に視聴してからの参加をお願いしている。

ホームページを見て興味を持ったという方が大半であり、ホームページの内容が登山に興味を持つ人たちの琴線に触れるものになっていることを実感した。

担当する組織部長の挨拶を皮切りに講習を開始した。

【講習内容】

➀登山を始める前の基礎知識概論・歩き方・ストックの使い方

登山に必要な要素は体力、技術、知識・情報、自己の考え、装備であることを説明。

標高差300mを登るのに要する標準的な時間は1時間で、これは駅の階段を10秒で5、6段上る速さ(通常は10段程度)に相当するというたとえ話で、山歩きのスピードを実感してもらった。

➁登山届、山のリスク

登山計画をしっかり立てて、登山届を出す必要があることを説明。

山のリスクとして、天候、地形、危険生物(熊、まむし・ヤマカガシ、マダニ、スズメバチ等)、本人の体力・知力があること、さらに自分の体力度と山のグレーディング(技術的難易度の指標)を把握して、登る山を決めることが望ましいことを理解してもらった。

➂地図の読み方

山岳遭難の内訳(道迷い、滑落、転倒、病気)や、道迷いが起きやすい場所・状況を示し、登山では地図が欠かせないことおよび地図読みには基礎的な知識と技術が必要であることを説明した。

地図には地図アプリ、紙の地図があり、それぞれ一長一短(GPSは誤差が出やすい、紙の地図は読図に技術が必要等)があるため、併用することが望ましいことを説明した。

➃実技講習について

集合時間および集合場所について確認。保険加入は必須であることを説明。

さらに山歩きの持ち物について、実際にザックおよび中身を用いて詳細に説明した。

この後、受講者の質問に回答し、組織部長の閉会の挨拶をもって15時に完了した。

- 座学開講の挨拶

- 登山の要素について説明

- 登山靴について説明

〇実技 中止

3月22日(予備日29日)に陣馬山を予定していたが、19日の降雪影響による残雪・コースコンディション不良により、晴天予報だったが延期を判断。

予備日は雨天のため中止した。

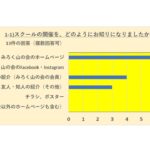

〇アンケート(座学まで)

みろく山の会の登山スクールを知った理由について、「知人・友人の紹介」が前回までは20%前後だったが、今回は上昇した。

特に、会員の紹介のみならず、会員以外の方に教えてもらったという回答があり、過去の登山スクール参加者やホームページを見た人が仲間に教えていると思われ、ホームページ掲載の登山スクール報告による、パブリシティ効果が上がっていると感じている。

講義内容については、おおむね良好というアンケート結果であったが、懸案の読図については実技が中止になったためデータを得られず残念であった。

座学受講後の実技へ向けての要望として、「地図アプリと地図の上手な使い方」「ストックワーク」という意見があり今後の参考になった。