第29回みろく公開登山スクール実施報告

みろく山の会は、NPO法人としての社会貢献活動の一環として、毎年2回、公開登山スクールを開催している。

今年度1回目となる第29回公開登山スクールは、募集開始後、締切予定日前に定員20名に達したため募集を締め切った。

参加を検討されていた皆様には、是非次回応募していただきたいと願っている。

【座学】9月7日(土)於:会事務所 時間:13:00~15:10 参加者14名(男性2名・女性12名)

13時から、みろく山の会事務所にて実施。直前のキャンセルがあったため、参加者は男性2名、女性12名の計14名となった。20代1名、40代3名、50代6名、60代4名、平均年齢52.7歳であった。今回も前回同様、オンライン形式は採用せず、全員事務所での対面受講となった。

登山スクールは、「これから山登りを始めたいと考えている方」、「山歩きを再開しようと考えている方」を対象にしており、座学では登山に関する初歩的な知識の習得を目的としている。

受講者には、事前に登山スクールで活用しているYoutube動画『歩き方・ストックの使い方・ザックの担ぎ方』を視聴してからの参加をお願いしている。

参加者はみろく山の会のホームページを見て興味を持ったという方が大半を占めているが、みろく会員の紹介やその他として、本スクールの後援をいただいている『丹沢大山自然再生委員会』のイベント情報を通じて申込みをされた方がいた。

担当する組織部長の挨拶を皮切りに講習を開始した。

【講習内容】

➀登山を始める前の基礎知識概論・歩き方・ストックの使い方

会の紹介および登山に必要な要素として、体力、技術、知識・情報、装備、自己の考えについて説明した。

※歩き方・ストックの使い方については事前Youtube学習

②山のリスクと登山届

山のリスクに天候、地形、危険生物(熊、まむし、ヤマカガシ、マダニ、スズメバチ等)などがあること、また自身の体力・技術力が求められることを説明。

また登山届の提出、家族友人との情報共有、下山が遅れた場合の警察への連絡の必要性について説明し、理解してもらった。

➂地図の読み方

山岳遭難の内訳(道迷い、滑落、転倒、病気)や道迷いが起きやすい場所・状況を示し、登山において地図は不可欠であり、地図読みには基礎的な知識と技術が必要であることを説明した。

アプリと紙の地図それぞれの長所と短所(GPSは誤差が出やすい、紙の地図は読図に技術が必要等)を説明し、併用を推奨した。

➃実技講習について

集合時間と場所について確認。保険加入は必須であることを説明。

さらに、山歩きの持ち物について、実物の登山道具を示しながら購入時の注意点等を詳しく説明した。

質疑応答の後、組織部長の閉会の挨拶をもって座学は終了した。

講習終了後、登山ショップツアーを実施した。

- 登山の基礎知識について説明

- 山のリスクについて説明

- 地図の読み方について説明

【実技】10月5日(日)於:陣馬山 参加者13名(男性2名・女性11名)

〔行程〕

陣馬山登山口 BS 9:27…一ノ尾尾根…12:10 陣馬山 13:10…和田峠駐車場…14:42陣馬高原下BS15:30 歩行時間:3時間30分(標準時間×1.3倍)

前日は終日雨に見舞われ、当日の天候も懸念されたが、幸運にも好天に恵まれた。

参加者13名とスタッフ7名により実技を実施した。

交通機関の乱れもあり、予定通り集合できるか気をもんだが、遅延していた1本前の電車に乗れる幸運などもあり、結果的にはほぼ全員が集合時間の8時40分に藤野駅に集まることができた。

もともと知り合い同士で参加したグループもあったが、この登山スクールを通じてさらに交流の輪が広がり、新たな仲間グループや LINEグループも誕生するなど、和気あいあいとした雰囲気が生まれていた。

登山口まではバスで移動。当初は乗車待ちの人数は少なかったが、親子登山の団体が並び始めると、あっという間に長蛇の列となり、臨時便が運行された。

登山口広場では、靴紐の結び方を確認した後、全員が自己紹介を行い、ストレッチを経て、ザックの背負い方やコンパスの使い方などの説明を実施した。

その後、2班に分かれて登山を開始した。

気温は思ったより高かったが、一ノ尾尾根の樹林帯が日差しを遮り、快適に登ることができた。

経験者が多かったためか、登りのペースは速く、順調に頂上へ向かった。

頂上直下の急な階段ではさすがに遅れる参加者もいたが、全員が無事に登頂。茶屋周辺の芝生で昼食をとり、仲間同士や全員での記念撮影をするなど思い思いの時間を過ごした。

集合場所の駅から行動を共にしながら、頂上で初めて会社の同僚同士であることに気づき、驚きの声があがる場面もあり、参加者それぞれにとって思い出深い登山となったようだ。

予定していた明王峠から相模湖駅に下るルートは、前日の雨の影響で滑りやすい箇所が多かったため、安全を考慮し、和田峠側へ下山することにした。30分ほど下ると林道に出る、比較的安全なルートである。

陣馬高原下バス停でストレッチを行い、参加者の感想を聞いて解散となった。

「楽しかった」という声が多く聞かれ、スタッフ一同安堵した。

下山後はスタッフ恒例の「反省会」という名の親睦会を開催。参加者にも声をかけたところ、数名の方が参加してくださった。参加者の皆様に最後まで楽しんでいただけたということもあり、スタッフにとっても充実した一日となった。

- 登山口から和気あいあいと登り始め

- 穏やかな日差しのもと、みなさん余裕の笑顔

- 一ノ尾テラスで休憩

- 一ノ尾尾根~和田第二尾根分岐で地図読み

- シモバシラの可憐な花 (冬になると氷の花になるそう)

- 一ノ尾尾根にて

- クヌギダケが群生

- 陣馬山山頂にて

- シンボルの白馬の傷みが激しくて悲しい

【アンケート】

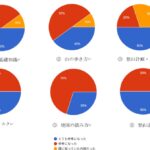

➀登山スクールの認知

みろく山の会の登山スクールを知った理由として、前回と同様、ホームページを挙げた方が最も多かった。“横浜 登山”で検索してヒットしたという回答もあり、ホームページに掲載している登山スクール報告による効果は、ほぼ確立されていると考えられる。

今回は「その他」が増えている。具体的には、上記に記載の“横浜 登山”で検索してヒットした以外に、“丹沢大山自然再生委員会のホームページ”、“山岳会というものがあると家族に教えてもらいネット検索した”との回答だった。

冒頭で触れたが、『丹沢大山自然再生委員会』には本スクールの後援をいただいており、そのホームページ上のイベント情報を通じて申込みをされたとのことだった。

- 今回

- 前回

②参加動機

さまざまな登山教室がある中で、みろく山の会の登山スクールを選んだ理由として最も多かったのは、「みろく山の会のホームページを見て、多様な活動に興味を持った(ハイキング、縦走、テント泊、雪山、クライミング、沢、スキー、各種教室・講座など)」というものだった。

高齢者から若年層まで幅広い世代が楽しめる多様な活動を提供できることがみろくの強みであり、これから登山を始めようとする方々にとって魅力となっていると感じた。

前回と傾向は似ていると思われる。今後も回答選択肢を変えずにアンケートを続けていきたい。

- 今回

- 前回

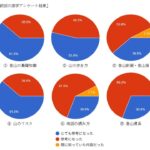

➂座学について

座学では6つのテーマについて説明し、受講者から10件の回答を得た。

各テーマに対する評価・感想として、「とても参考になった」「参考になった」「すでに知っていた内容だった」の3択で尋ねたところ、登山の基礎知識、山の歩き方、登山計画・登山届については「すでに知っていた内容だった」の回答もあったが、山のリスク、地図の読み方、登山道具はいずれの項目も「とても参考になった」と「参考になった」を合わせて100%の回答であった。

山のリスク、地図の読み方、登山道具については登山経験者の生の情報を多く交えたこともあり、受講生にとってとても具体的で新鮮だったと考えられる。

自由記述欄には「経験豊富な方からお話を伺うことができて勉強になった」「実物を持ってきて説明してくれたのでわかりやすかった」というコメントのほか、「入会後の活動の種類や様子、その際の参加の手順をもう少し知りたかった」「地図の読み方は聞いているだけでは理解するには至らなかった。アプリなどを起動しながら聞けると良いと思った」といった要望もあった。

資料の改善など、今後の課題として取り組む必要性を感じている。

登山計画・登山届については、すでに知っているという回答が増加している。今回の座学参加者には、登山経験者が比較的多かったためと思われる。

登山計画・登山届に意識を持つことは良い傾向にある。

- 今回

- 前回

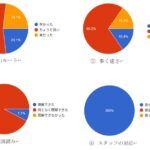

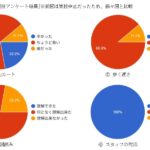

➃実技について

実技に関するアンケートでは、4つの項目について13件(実技参加者全員)の回答があった。

登山ルートについては、「辛かった」と感じた方が23.1%であったが、“辛かったと回答するも、登れないほどではなく達成感があった”という前向きなコメントもあった。

歩く速さについては、「ちょうど良い」と感じた方が69.2%であったが、15.4%(2名)の方が「速かった」と感じており、実際に頂上直下の急な階段で苦労されたようだ。

地図読みについては、「何となく理解できた」という回答が92.3%であったが、座学での「聞いているだけでは理解できなかった」という感想もあったことから、座学と実技を連携させ、初心者にも分かりやすい説明方法を検討する必要性を感じた。

前々回よりは若干改善傾向にあるが、まずは、どのような場合に地図読みが必要になるのかを説明することで、理解を深められる可能性があると考えられる。

スタッフの対応については、参加者全員が「良かった」と回答しており、組織部の継続的改善の成果が現れていると考えられる。

寄せられた要望に対しては、今後も真摯に対応したいと考える。

- 今回

- 前々回

⑤まとめ

全体の感想として、「スタッフの皆さんの説明がとても分かりやすかった。山を始めるならみろく山の会のような会に入会し、知識と技術と友人を作ることが大切だと思い始めた」「このような会に参加したこともなく、登山も初心者なのでとても不安だったが、スタッフの方々がオープンな感じで馴染みやすかった」などの声が寄せられた。

次回の登山スクールは、座学は2026年3月1日(日)、実技は3月14日(土)、予備日3月15日(日)での開催を予定している。

申し込みは2026年1月上旬に開始する予定である。